| 届出番号 | E84 |

| 商品名 | 冷えケア |

| 届出者名 | 株式会社ファンケル |

| 届出日 | 2019/05/10 |

| 変更日 | 2020/06/11 |

| 撤回日 | – |

| 販売中 | 販売中 |

| 食品の区分 | 加工食品(サプリメント形状) |

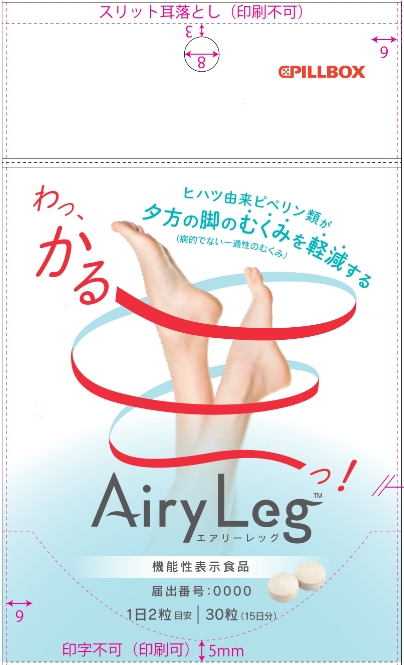

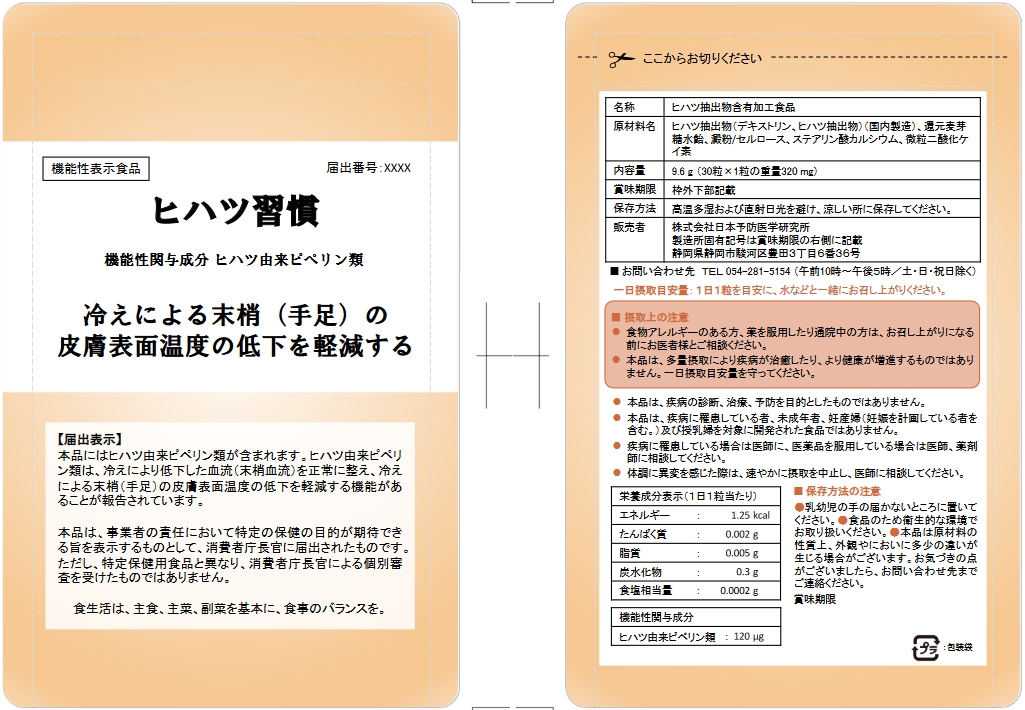

| 機能性関与成分名 | ヒハツ由来ピペリン類 |

| 表示しようとする機能性 | 本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれるので、寒さにより低下した血流(末梢血流)を改善し、体温(末梢体温)を保つ機能があります。本品は冬期や冷房による末梢の冷えが気になる方に適しています。 |

| 当該製品が想定する主な対象者 | 末梢の冷えが気になる方 |

| 一日当たりの摂取目安量 | 1粒 |

| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:ヒハツ由来ピペリン類 含有量:120μg |

| 保存の方法 | 直射日光と高温・多湿の場所を避けて保存してください。 |

| 摂取の方法 | 1日摂取目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。 |

| 摂取をする上での注意事項 | ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 |

| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |

| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42006110370401 |

安全性に関する基本情報

安全性の評価方法

■既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。

当該製品の安全性に関する届出者の評価

1.当該製品の安全性に関する評価

当該製品と同等量以上のヒハツ由来ピペリン類を用いた臨床試験において、十分な安全性が確認されており、当該製品の安全性は十分であると評価しています。

当社はお客様から体調変化の申し出があった場合は、情報を収集し、製品との因果関係を評価する体制を整えています。当該製品についても、継続して安全性を確認し、必要に応じて情報開示を行います。

2.当該製品と医薬品との相互作用に関する評価

医薬品と当該製品の機能性関与成分との相互作用の報告について、内容を精査した結果、相互作用を起こす可能性は低いと判断いたしました。

今後も相互作用について定期的に情報を収集し、必要に応じて情報更新を行います。

機能性に関する基本情報

機能性の評価方法

■最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。

当該製品の機能性に関する届出者の評価

標題

ヒハツエキスの単回摂取による冷水負荷後の血流および皮膚表面温度に及ぼす影響の評価

目的

冷えを自覚する健康な女性を対象に、製品を摂取した人が、有効成分を含まない錠剤(以下プラセボと記載)を摂取した時と比べて、冷えによる血流および皮膚表面温度に及ぼす影響について検証することを目的とした。

背景

冷えを自覚する者の割合は、更年期女性だけでなく幅広い年代の女性において増加しており、社会的に関心が高まっている。冷えを対策することは非常に重要であると考えられる。現在、冷え対策関連の食品は、様々な形態の商品が販売されているが、今回、簡便で食事の嗜好性を妨げないサプリメントカプセルを用いて冷水負荷後の血流および皮膚表面温度に対する効果を検証した。

方法

20歳以上65歳未満の健康な日本人の女性を対象に、ヒハツエキス含有食品を単回摂取させ、各観察期において冷水による負荷を行い、冷水負荷後の血流および皮膚表面温度の回復について、プラセボ食品を対照としたランダム化二重盲検クロスオーバー比較法にて評価を行った。

なお、本試験における費用は、製品に関連する企業から提供された研究費により行われた。その他に特筆すべき利益相反はない。

主な結果

試験に参加した30名で解析を行った。製品を摂取した時はプラセボを摂取した時に比べ、冷水負荷後2、4分後における血流量、及び8、10分後における皮膚表面温が有意に高値を示すことが確認された。

また、本試験で安全性に関する問題は観察されなかった。

科学的根拠の質

今回の試験の結果および作用機序から、健康な成人女性の冷水負荷後の血流および皮膚表面温度を上昇させる働きが期待できると考えられる。ただし、今回の試験は特定部位での検討であり、特定部位以外への影響の評価については、今後さらなる研究が必要である。

以上