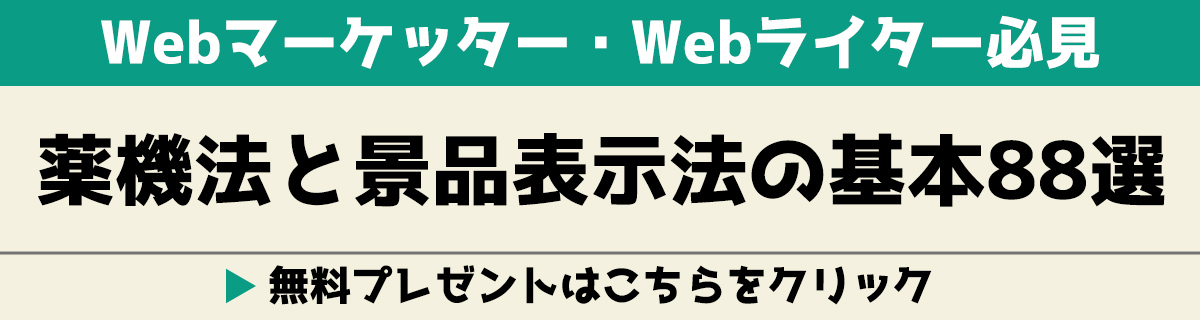

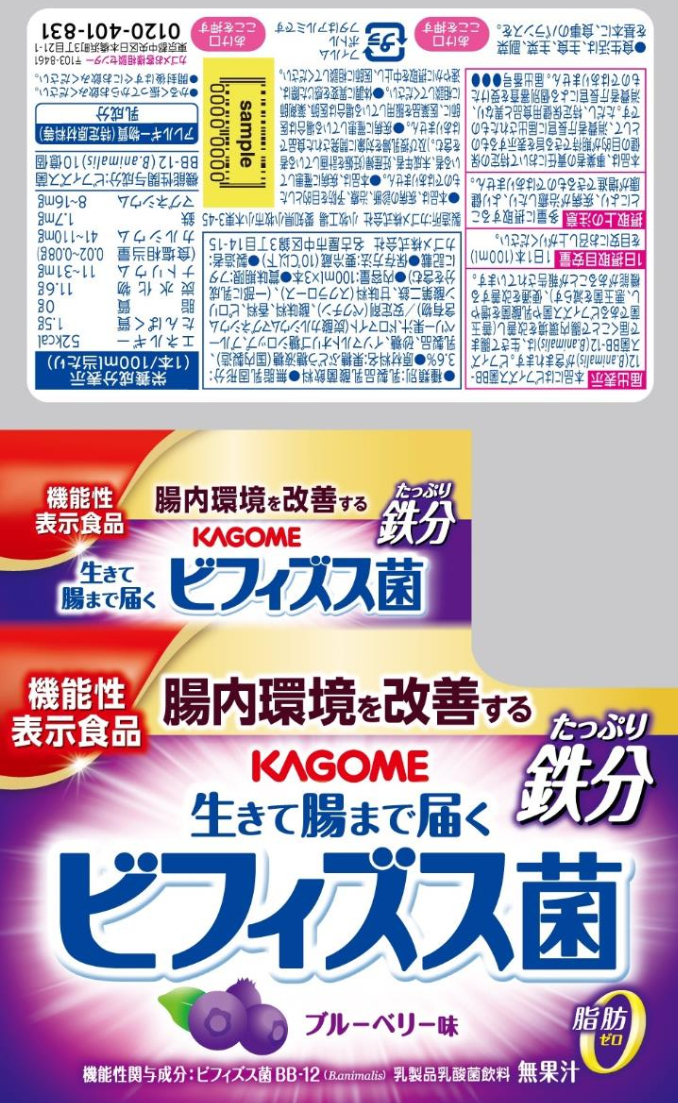

| 届出番号 | C162 |

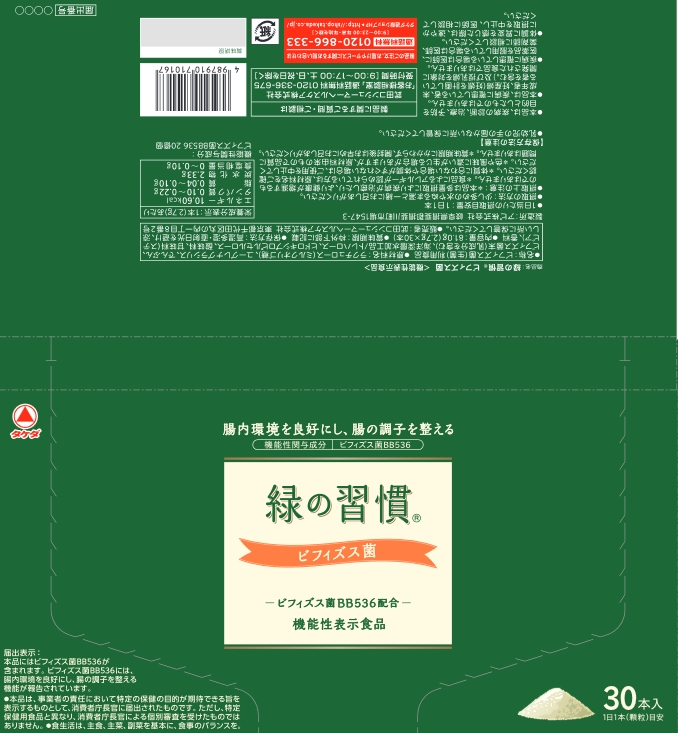

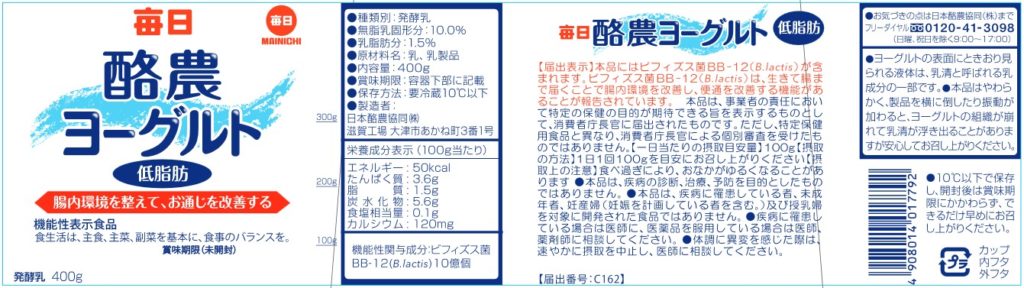

| 商品名 | 毎日酪農ヨーグルト<低脂肪> |

| 届出者名 | 日本酪農協同株式会社 |

| 届出日 | 2017/07/18 |

| 変更日 | 2020/09/18 |

| 撤回日 | – |

| 販売中 | 販売中 |

| 食品の区分 | 加工食品(その他) |

| 機能性関与成分名 | ビフィズス菌BB-12 (B.lactis) |

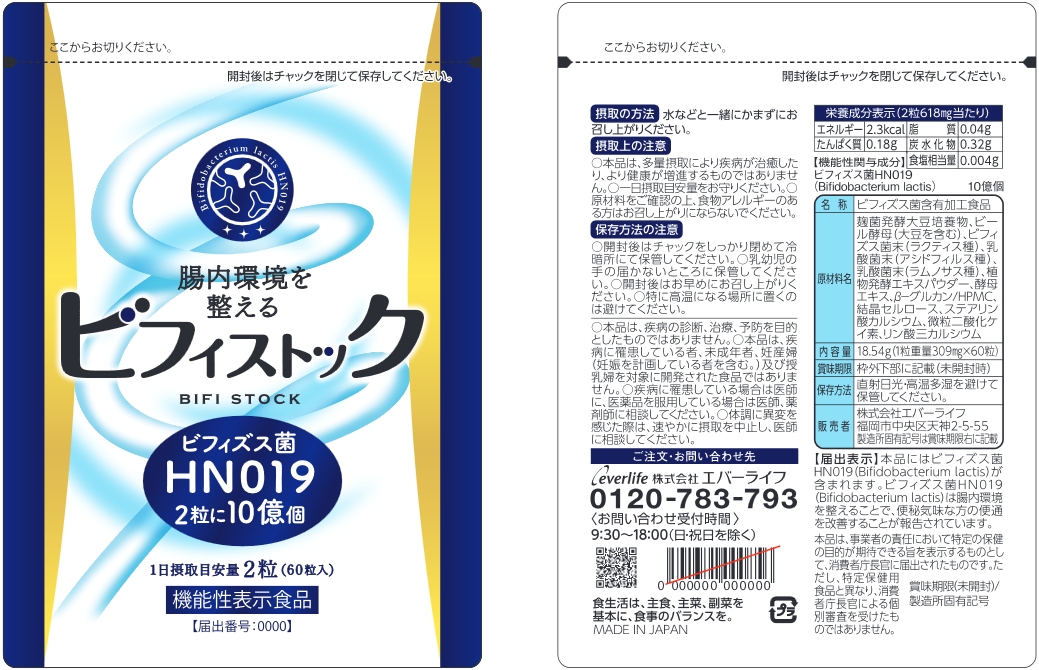

| 表示しようとする機能性 | 本品にはビフィズス菌BB-12(B.lactis)が含まれます。ビフィズス菌BB-12(B.lactis)は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能があることが報告されています。 |

| 当該製品が想定する主な対象者 | 腸内環境や便通・お通じを改善したい健常成人、おなかの調子をすっきり整えたい健常成人 |

| 一日当たりの摂取目安量 | 100g |

| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:ビフィズス菌BB-12 (B. lactis) 含有量:10億個 |

| 保存の方法 | 要冷蔵10℃以下 |

| 摂取の方法 | 1日1回100gを目安にお召し上がりください |

| 摂取をする上での注意事項 | 食べ過ぎにより、おなかがゆるくなることがあります |

| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |

| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42009180240701 |

安全性に関する基本情報

安全性の評価方法

■喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。

当該製品の安全性に関する届出者の評価

本届出製品および機能性関与成分であるビフィズス菌BB-12 (B.lactis)(以下、当該成分)を同程度含む類似食品は、平成16年6月から製造・発売以来、現在(平成28年11月)に至るまで約4900万個販売していますが、当該成分に起因する重篤な健康被害は発生していません。

当該成分は、1985年からデンマークにて発酵乳に利用され、1987年から同国にて健康補助食品に利用されております。そして、当該成分の供給元である企業(以下、同企業)によると、現在毎日約2億人が国内外で当該成分を含む食品を喫食していることを確認しています。

国内では、2000年に当該成分を関与成分とした特定保健用食品の関与成分が初めて許可を取得し、以降、9億から40億個以上含有している食品10品が許可・発売されています。特定保健用食品および一般食品における合計販売量は、同企業にて記録されている2006年以降の実績で年間1億食であります。また、同企業より、当該成分による重篤な健康被害の報告がないことが確認しています。

以上のことから、本届出製品に十分な喫食実績があると判断しました。

機能性に関する基本情報

機能性の評価方法

■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。

当該製品の機能性に関する届出者の評価

標題:機能性関与成分ビフィズス菌BB-12(B.lactis)による整腸作用の機能性に関する研究レビュー

目的: 健常成人において「ビフィズス菌BB-12(B.lactis)(以下BB-12)を含む食品には整腸作用があるのか」を検証するために研究レビューを実施した。

背景:BB-12は健常なヒトの大腸における優勢細菌の一つである。また、BB-12は胃酸と同様の条件における生存率が高い菌としてヨーグルトより単離されたものである。BB-12を摂取することで便通が改善する報告はこれまでもあったが、健康な成人の腸内環境及び便通に関して改善するかどうかを総合的に判断した報告は今までなかった。

レビューの対象とした研究の特性:健常成人を対象に、2016年3月23日までにデータベースに掲載された文献の検索をおこなった。最終的に評価した文献は4報で、事実を示す可能性の高いランダム化比較試験が3報、これに準じる非ランダム化比較試験が1報であった。なお、レビューに関して申告するべき利益相反はない。

主な結果:

日本人を対象にした日本語4報の論文を採用した。BB-12の摂取量は、1日当たり9億個~52億個であり、4報中3報において腸内の全細菌中に占めるビフィズス菌の割合がプラセボ摂取期に比べて増加し、残り1報においても摂取期前に比べて増加がみられた。いずれの報告でも、BB-12が生きて腸に届くことが確認された。

また、1報において、BB-12を1日当たり9億個摂取期に非摂取期に比べて便通(排便日数)が有意に増加することが確認された。

科学的根拠の質:この研究レビューには、いくつかの限界もある。国内外の文献データベースを使用したが、英語と日本語のみがキーワードの検索であり他言語で書かれている文献がないとは言い切れない。また、レビューでは全てに共通するが、参加者の収集自体に何らかのバイアス(偏り)があった可能性もある。さらに4報という限定された研究で、かつそれらの研究方法が異なっている中での吟味であったため、研究間のバラつきや精確さを評価するのが難しい面もある。しかし、現時点において後発の研究によって結果が大きく変更される可能性は低いと考えた。