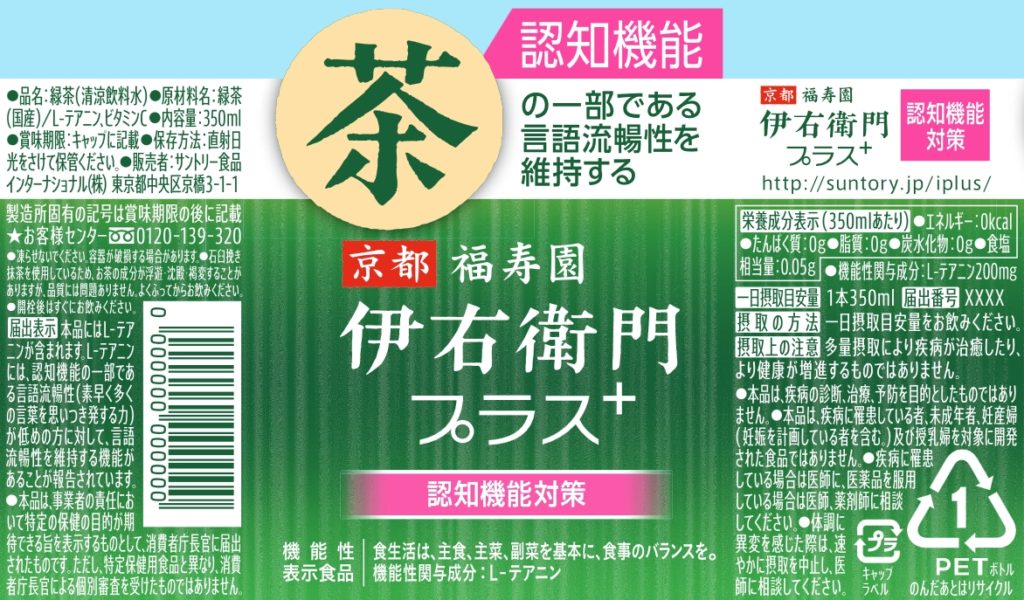

| 届出番号 | F59 |

| 商品名 | 伊右衛門プラス 認知機能対策 |

| 届出者名 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |

| 届出日 | 2020/04/30 |

| 変更日 | – |

| 撤回日 | – |

| 販売中 | 販売休止中 |

| 食品の区分 | 加工食品(その他) |

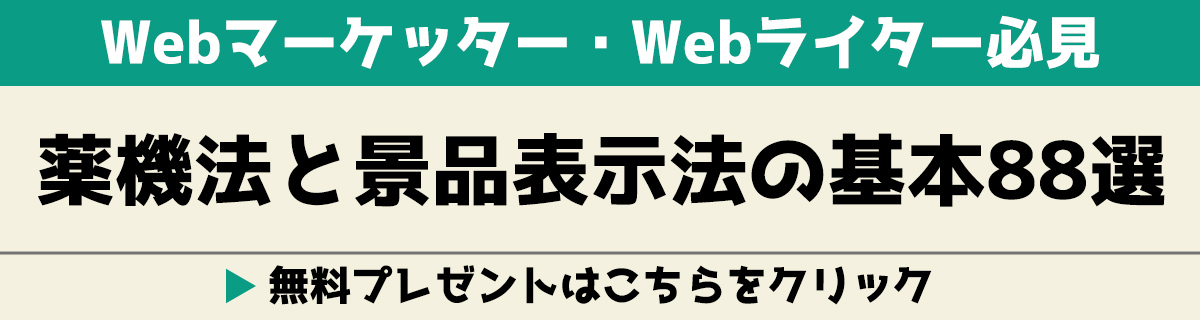

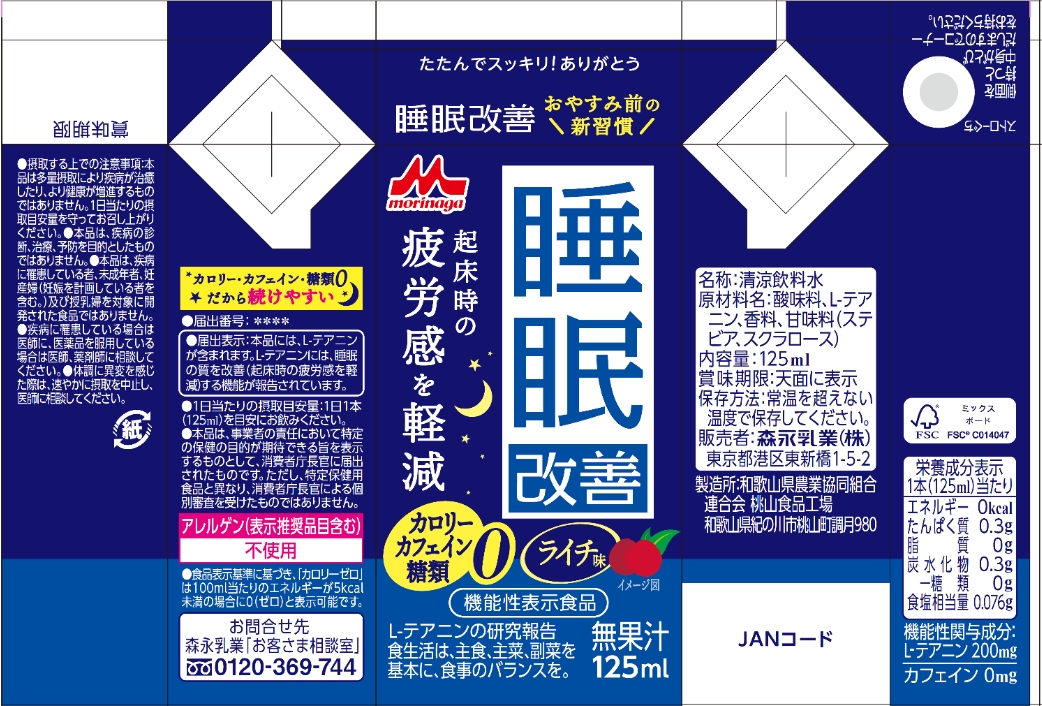

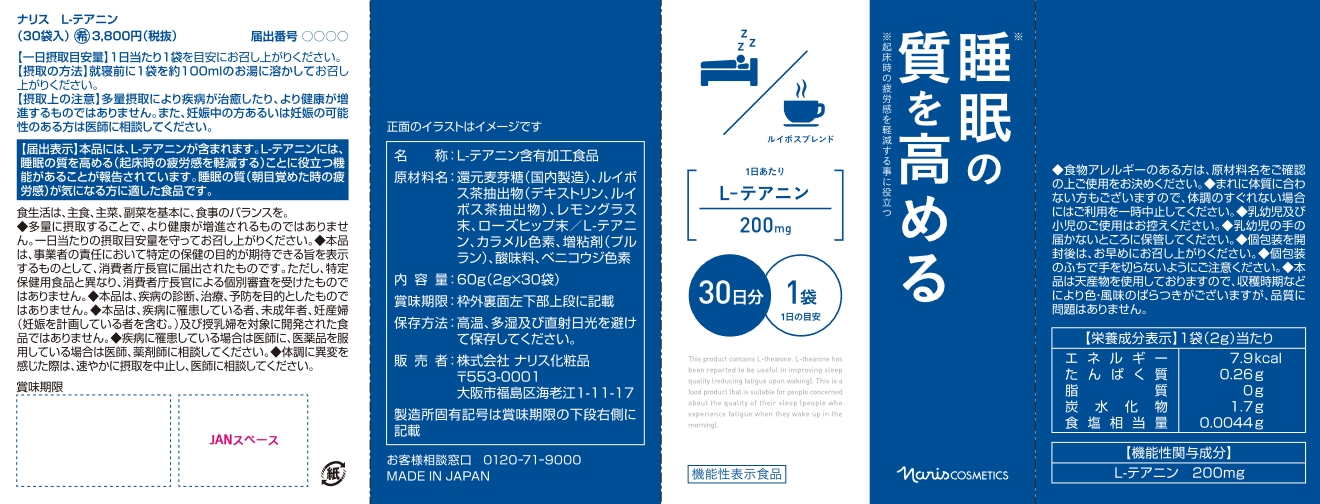

| 機能性関与成分名 | L-テアニン |

| 表示しようとする機能性 | 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、認知機能の一部である言語流暢性(素早く多くの言葉を思いつき発する力)が低めの方に対して、言語流暢性を維持する機能があることが報告されています。 |

| 当該製品が想定する主な対象者 | 言語流暢性が低めの健常成人 |

| 一日当たりの摂取目安量 | 1本350ml |

| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:L-テアニン 含有量:200mg |

| 保存の方法 | 直射日光をさけて保管ください。 |

| 摂取の方法 | 一日摂取目安量をお飲みください。 |

| 摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |

| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |

| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42004010200100 |

安全性に関する基本情報

安全性の評価方法

■既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。

当該製品の安全性に関する届出者の評価

【食経験の評価(2次情報)】

当該製品の機能性関与成分であるL-テアニンは緑茶に含まれる成分であり、指定添加物としても使用されている。また、アメリカ食品医薬品局(FDA)によりGenerally Recognized As Safe(GRAS)として分類されている。

【安全性試験に関する評価(2次情報)】

当該製品の機能性関与成分であるL-テアニンについて、2次情報の調査を行ったところ、経口で短期間であれば安全性が示唆されている旨の報告があった。

【安全性試験に関する評価(1次情報)】

当該製品の機能性関与成分であるL-テアニンについて、1次情報の調査を行い、7報を評価に用いた。Ames試験、染色体異常試験、発がん性試験及び13週間反復投与毒性試験において、安全性上問題となる情報は見当たらず、ヒト過剰摂取試験においても、試験食品摂取に起因する有害事象は認められなかった。なお、L-テアニンは単一の化合物であり、安全性試験に用いられたL-テアニンと同一である。従って、これらの結果から、当該製品の摂取において安全性に問題はないと考えられた。

機能性に関する基本情報

機能性の評価方法

■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。

当該製品の機能性に関する届出者の評価

ア.標題

L-テアニンによる認知機能の維持に関するシステマティックレビュー

イ.目的

健常成人を対象として、L-テアニンを含む食品を経口で継続摂取させると、プラセボ食品の経口での継続摂取と比較して、認知機能の維持作用を示すかを、介入研究による報告を収集して検証する。

ウ.背景

L-テアニンは神経伝達物質であるグルタミン酸と類似する分子構造を持つことから、認知機能に対する効果が示唆されている。そこで、L-テアニンの摂取が認知機能の維持作用を示すか、統合的に検証した。

エ.レビュー対象とした研究の特性

健常成人において、L-テアニンを含む食品の経口での継続摂取が、プラセボ食品の経口での継続摂取と比較して、認知機能の維持作用を示すかを検証した研究を収集した。英語及び日本語で2020年1月31日に国内外の主要文献データベースを用いて検索した。検索日以前に公開された文献を網羅的に集め、内容を精査したところ、条件を満たす文献は1報であった。この文献は、査読付き(専門家により審査された)論文であった。

オ.主な結果

評価した文献1報はランダム化比較試験で、健常成人にL-テアニンを一日当たり200 mg含む錠剤を4週間継続摂取させ、認知機能についてBACS日本語版等を用いた神経心理学的検査により評価していた。その結果、試験食品摂取前の言語流暢性スコアが低値であった群において、言語流暢性及び文字流暢性スコアの試験食品摂取4週間の変化量が、対照群と比較して有意に増加した。以上より、L-テアニンを200 mg含む食品の継続摂取によって、認知機能の一部である言語流暢性を維持する機能が期待できると考えられた。

カ.科学的根拠の質

評価した文献で摂取させていたL-テアニンは錠剤形態であったが、飲料形態である当該食品と消化性に差は無いと考えられること、また、当該食品に配合しているL-テアニンと原材料、量が同等であることから、本研究レビューの結果は当該食品へ適用可能と考えられた。しかし、研究対象者数が効果の検討に十分であるか不明であること、利益相反(研究に影響を与える利害関係)のリスクが懸念されること、否定的な研究結果が選択的に公開されていない可能性があること、さらに採用論文が1報であり結果の一貫性が不明であることから、今後の研究について継続的な検証が必要であると考えられた。