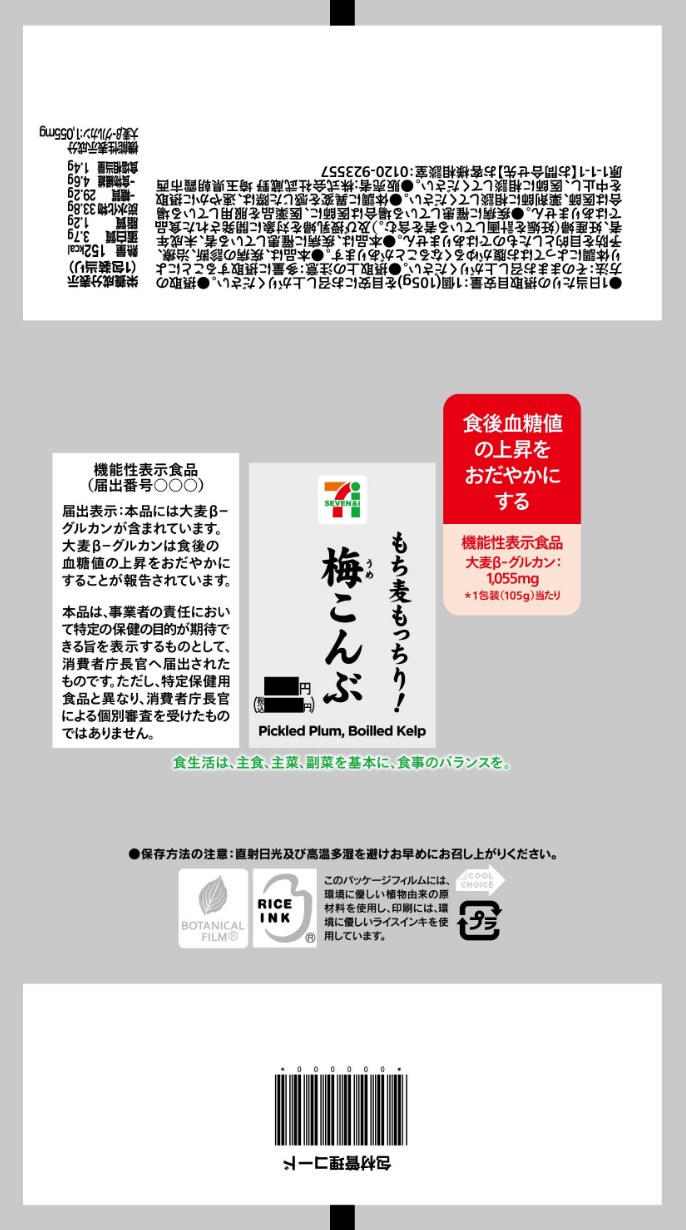

| 届出番号 | E679 |

| 商品名 | 大塚のごはん もち麦と玄米のごはん |

| 届出者名 | 大塚食品株式会社 |

| 届出日 | 2020/01/22 |

| 変更日 | – |

| 撤回日 | – |

| 販売中 | 販売休止中 |

| 食品の区分 | 加工食品(その他) |

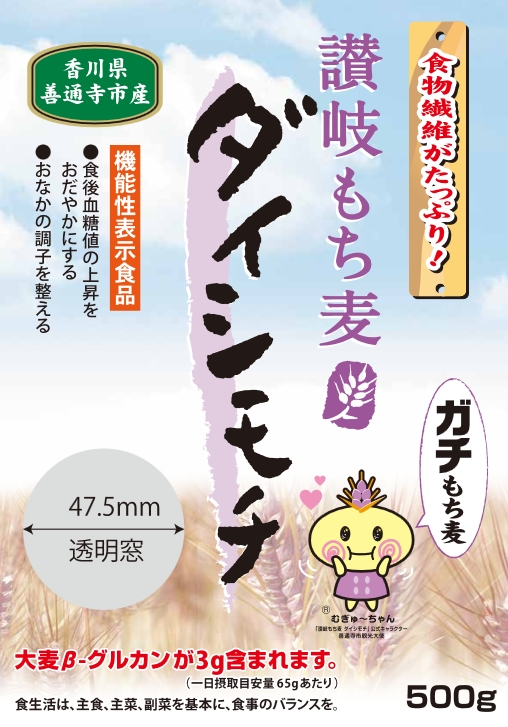

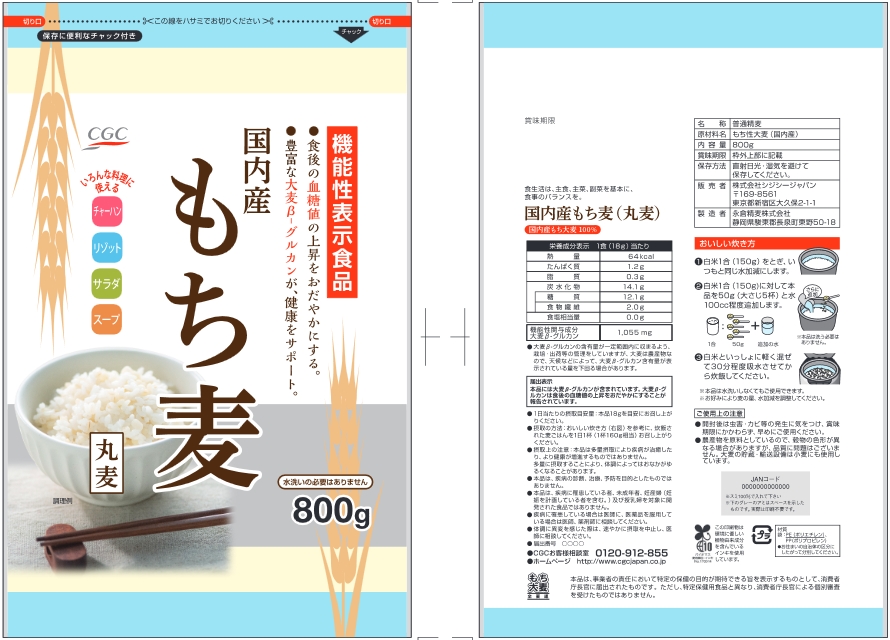

| 機能性関与成分名 | 大麦β-グルカン |

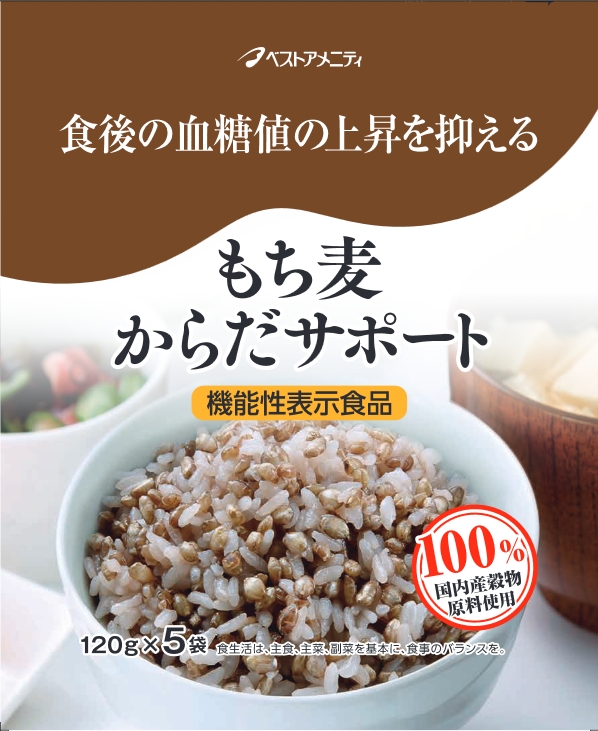

| 表示しようとする機能性 | 本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 |

| 当該製品が想定する主な対象者 | 食後血糖値の上昇が気になる成人健常者 |

| 一日当たりの摂取目安量 | 1食分(150g) |

| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:大麦β-グルカン 含有量:2,200mg |

| 保存の方法 | 直射日光、高温・多湿をさけ、常温で保存 |

| 摂取の方法 | 電子レンジで加熱後、お召し上がりください。 |

| 摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取する事により、体調によっては、おなかがゆるくなることがあります。 |

| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | ●加熱後は熱くなっていますので、やけどにご注意ください。 ●オーブントースターでは調理できません。 ●フタ・トレーに傷がつきますとカビが生えますのでご注意ください。 ●フタ・トレー内に水滴がつく場合、フタがふくらんでいる場合、穀類由来の色むらや硬い部分がある場合がありますが、いずれも品質上問題ありません。 ●高温で縦置きすると、穀類が片寄る場合、乾燥やふやけが生じる場合がありますので、水平にした状態で保存ください。 ●一度加熱した商品はすみやかにお召し上がりください。 |

| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42001220310100 |

安全性に関する基本情報

安全性の評価方法

■喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。

当該製品の安全性に関する届出者の評価

本品の原料である大麦は古くから日本で食べられている食物で、米に次ぐ主食として食べられており、通常は本品同様の麦ごはんとして摂取されるため、喫食実績は十分にあります。

また、本品の機能性関与成分である大麦β-グルカンにつきましても、大麦を炊飯した麦ごはんなどとして、一日当たり2.0~3.1g摂取されていた食経験があります。

以上により、本品の安全性に問題ないとの評価が妥当であると判断しました。

機能性に関する基本情報

機能性の評価方法

■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。

当該製品の機能性に関する届出者の評価

【標題】

大麦β-グルカン摂取による食後血糖値上昇抑制に関する定性的研究レビュー

【目的】

大麦β-グルカン摂取が、疾病に罹患していない者の食後血糖値に与える影響について検証すること。PICOは次の通り。P:疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦及び授乳婦は除く。)及び特定保健用食品の試験対象者の範囲を超えない者、I:大麦β-グルカンを含む食品の単回摂取、C:プラセボの単回摂取、O:食後血糖値の上昇抑制。

【背景】

大麦に含まれる大麦β-グルカンが各種機能性を有する物質として注目されており、食後血糖値の上昇をおだやかにするとする文献も報告されている。しかし、これらの論文を評価した研究レビューは報告されていない。

【レビュー対象とした研究の特性】

PubMed及びJDreamⅢ(最終検索日:2018年2月13日)、医中誌Web(最終検索日:2018年2月14日)を用いて、検索期間は最終検索日までの全範囲を対象とし、目的に合う文献を検索、抽出した。成人健常者について無作為化比較試験を実施している2報を採択した。

【主な結果】

食後血糖値上昇抑制の指標である血糖上昇曲線下面積及び食後最高血糖値について、群間有意差が認められた摂取量は、文献1では1.055g/日、文献2では4g及び8g/日であった。文献2において、2g及び6g/日摂取では群間有意差が認められなかったが、対照群と比べて食後血糖値の上昇が抑制されていることから、大麦β-グルカンの効果の一貫性は保たれていると考えられた。以上から1.055g/日以上の摂取は食後血糖値の上昇を抑制すると考えられた。

【科学的根拠の質】

採用した2報の試験デザインはすべてRCT試験であり、いずれの文献も査読付き文献であることから研究の質は高いと判断した。採用文献2報のバイアスリスクは中と判断した。出版バイアスは採用文献が2報であり未報告研究が1報であったため、低と評価した。エビデンスの強さは中と判断した。大麦β-グルカン摂取による食後血糖値上昇抑制に関する臨床試験は、糖尿病や脂質異常症など疾病域の方を対象としたものがあり、健常者を対象とした試験に限定するとエビデンスが少なくなる点で本研究レビューの限界があった。