| 届出番号 | F199 |

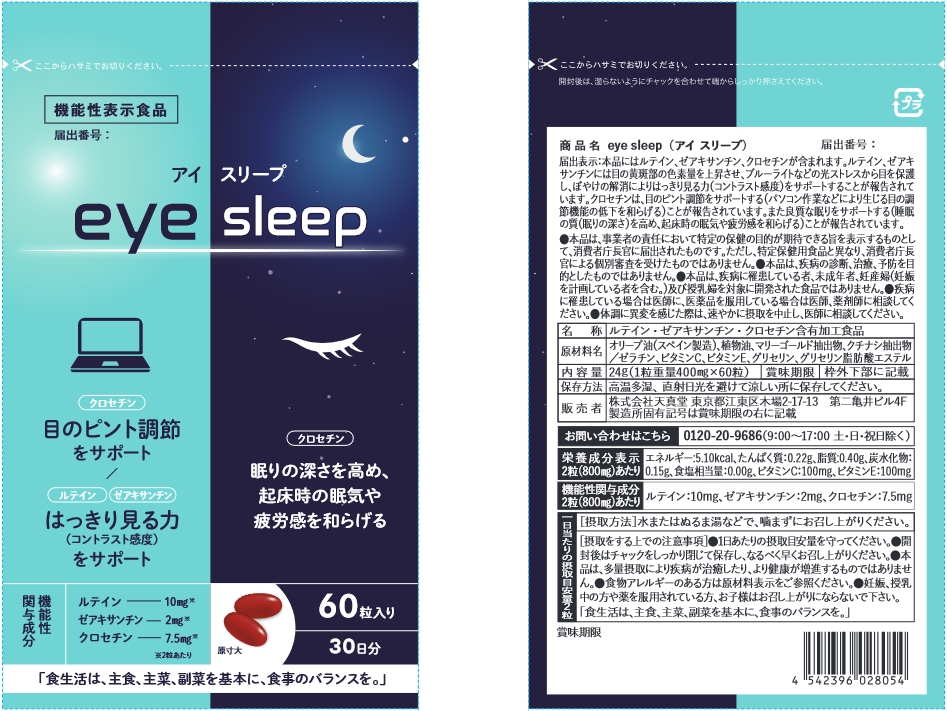

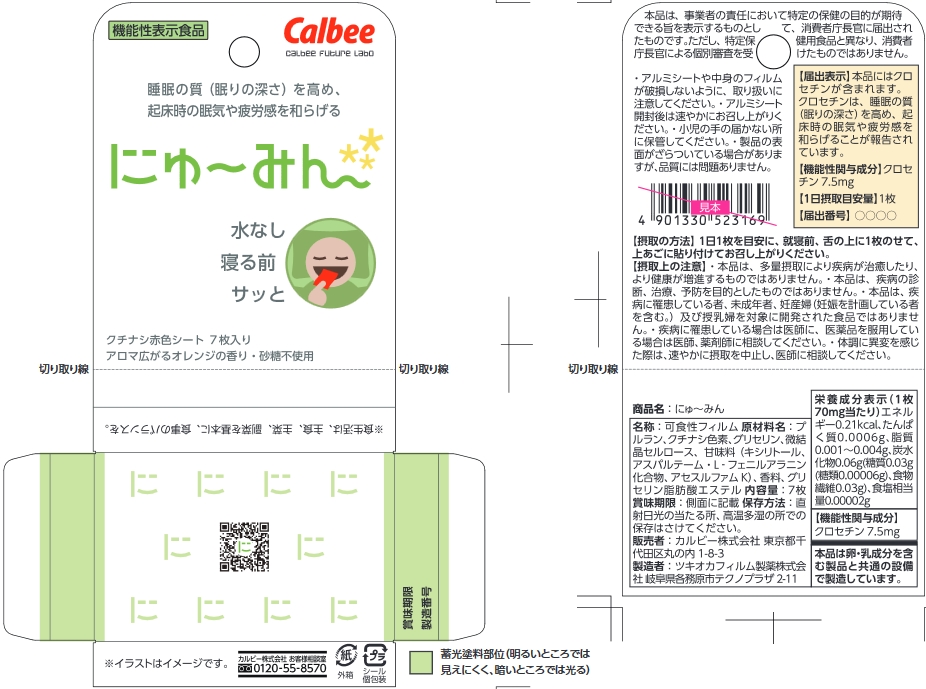

| 商品名 | にゅ~みん |

| 届出者名 | カルビー株式会社 |

| 届出日 | 2020/06/24 |

| 変更日 | – |

| 撤回日 | – |

| 販売中 | 販売休止中 |

| 食品の区分 | 加工食品(その他) |

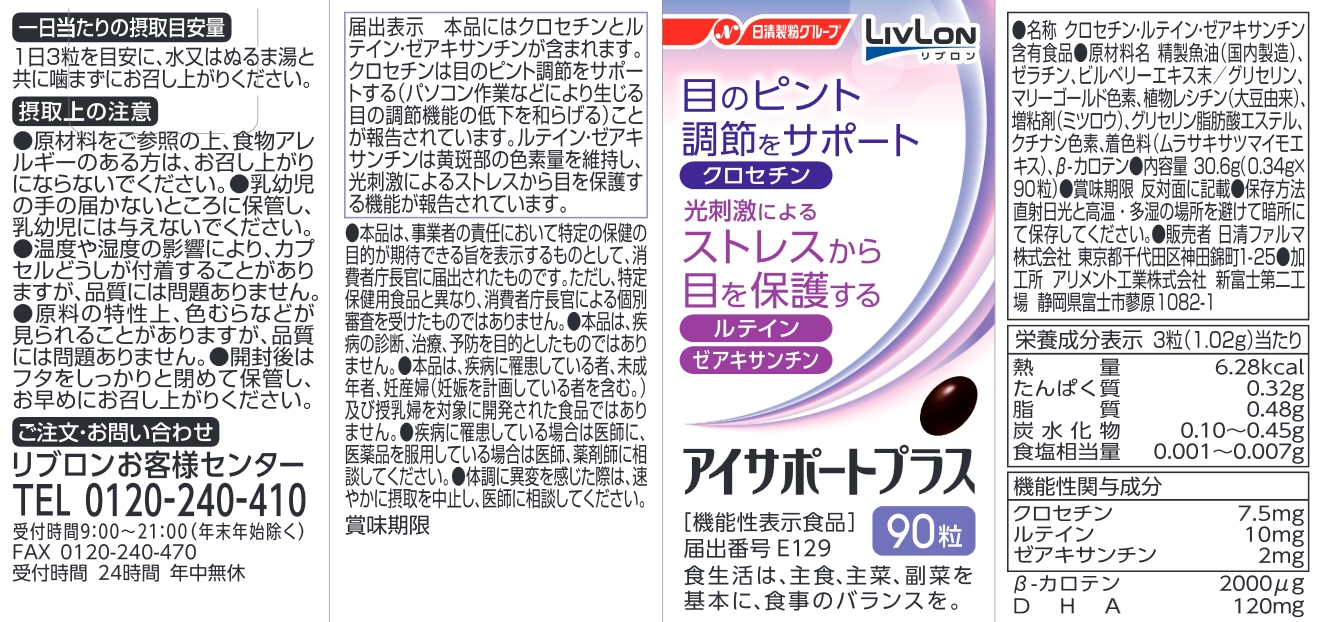

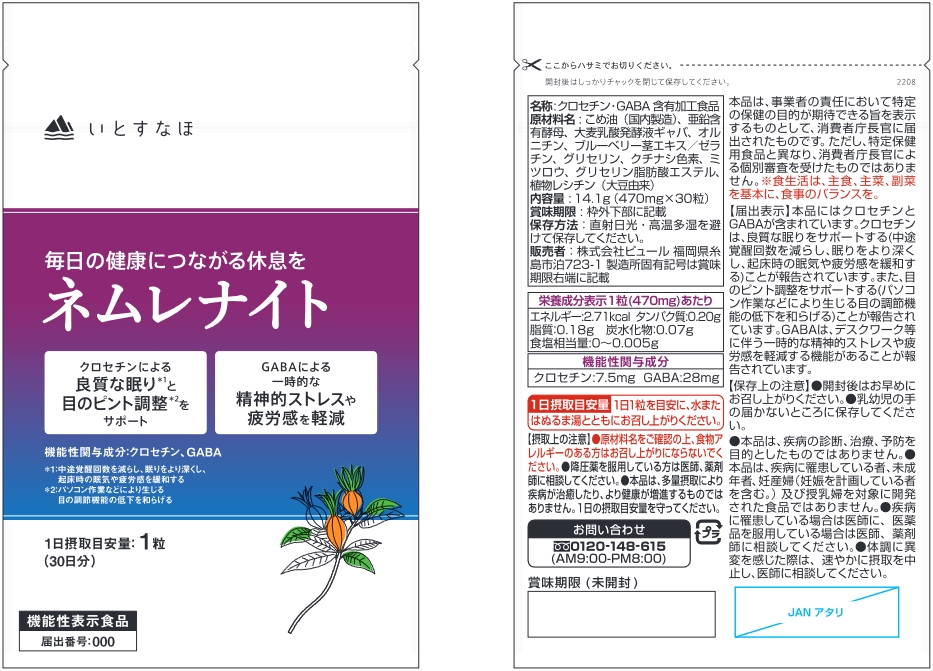

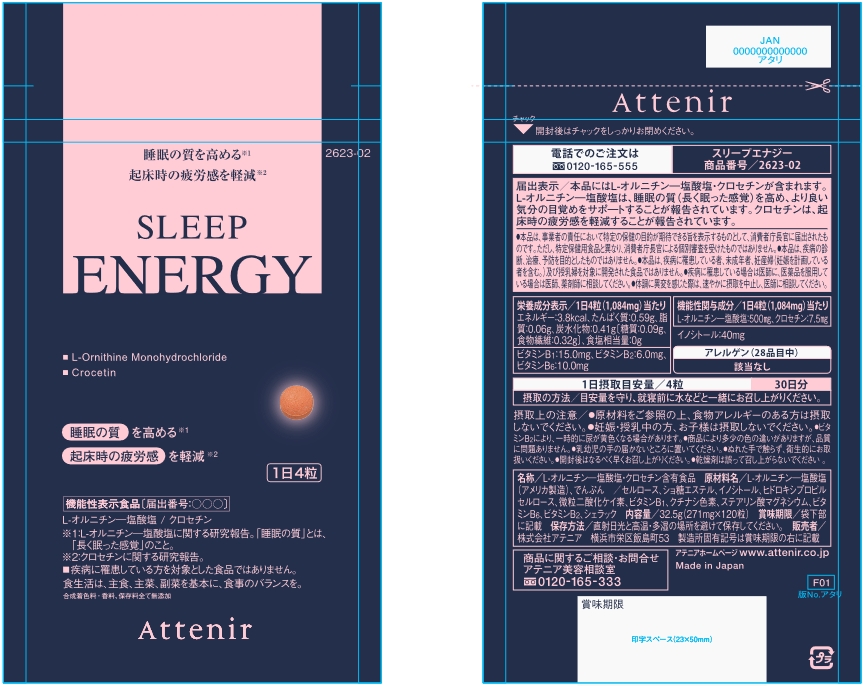

| 機能性関与成分名 | クロセチン |

| 表示しようとする機能性 | 本品にはクロセチンが含まれます。クロセチンは、睡眠の質(眠りの深さ)を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげることが報告されています。 |

| 当該製品が想定する主な対象者 | 健常な成人男女 |

| 一日当たりの摂取目安量 | 1枚 |

| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:クロセチン 含有量:7.5 mg |

| 保存の方法 | 直射日光の当たる所、高温多湿の所での保存はさけてください。 |

| 摂取の方法 | 1日1枚を目安に就寝前、舌の上に1 枚のせてお召し上がりください。 |

| 摂取をする上での注意事項 | 【摂取上の注意】 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |

| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |

| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=41912270110103 |

安全性に関する基本情報

安全性の評価方法

■喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。

■既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。

当該製品の安全性に関する届出者の評価

当該製品(にゅ~みん)には、機能性関与成分「クロセチン」が7.5 mg/日の摂取量となるように配合されています。「クロセチン」の原材料として、原料供給メーカーである理研ビタミン株式会社より「クロビット P」が販売されており、当該製品にも使用されています。当該製品は新製品のため販売実績(喫食実績)がないもののクロセチン(クロビット P)を配合した当該製品に類似する製品が既に販売されており、これらの喫食実績をもとに当該製品の安全性を評価しました。

当該製品と類似する食品の販売数量は、当該製品個数に換算すると、2006年の販売開始から2017年度末までの累計で約370万個に相当します。また、これまでにクロセチンに起因すると判断された健康被害情報は報告されていません。

以上のことから、当該製品においても、1日摂取目安量を摂取した場合、人の健康を害することはないと評価しました。

機能性に関する基本情報

機能性の評価方法

■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。

当該製品の機能性に関する届出者の評価

①睡眠の質を高める機能

標題:最終製品「にゅ~みん」に含有する機能性関与成分「クロセチン」による睡眠の質を向上させる機能に関する研究レビュー

目的:健常な成人男女(疾病に罹患していない者)において、クロセチンの摂取は、摂取していない場合もしくは摂取前と比較して、眠りの質を向上させるか検証する。

背景:クロセチンは、ノンレム睡眠(深い眠り)を増強する作用や不安を軽減する作用があることが報告されており、眠りの質の向上に役立つと考えられています。そこで、研究レビューを実施しクロセチンが眠りの質を向上させる機能を有するのか検証しました。

レビュー対象とした研究の特性:複数の研究論文のデータベースを用いて、各データベースに収録されている最初の時点から、検索日(2018年10月11日~16日)までを検索対象期間とし、健常な成人男女がクロセチンを摂取した試験に関する論文を収集しました。最終的に2編の論文を評価しました。これらの論文はいずれもプラセボ対照二重盲検クロスオーバー比較試験(ランダム化を伴う)でした。

主な結果:2編の研究論文を評価した結果、1日あたり7.5 mgのクロセチンを含む食品を摂取することにより、プラセボ食品(クロセチンを含まない食品。クロセチンを含む原材料を試験に影響を与えない原材料に置き換えたものであり、その他についてはクロセチンを含む食品と同じである食品)を摂取したときよりも、デルタパワー(深い眠りを示す指標)が増加し、睡眠時の中途覚醒回数が減少しており、睡眠の質(眠りの深さ)が向上することがわかりました。さらに、起床時の眠気や疲労感も和らぐことがわかりました。なお、クロセチンの摂取に起因する副作用や健康被害はなかったことが報告されています。

科学的根拠の質:評価した論文は、2編ともプラセボ対照二重盲検クロスオーバー比較試験(ランダム化を伴う)でした。評価した論文には低~中レベルのバイアス(真の値とは異なる結果を導く可能性を高める要因)リスクがあります。また、研究数や症例数が少ないことから、科学的根拠の質を高めるため更なる臨床試験が必要であると考えられます。しかしながら、2編とも眠りの質の向上を示すことを報告しており、今後の研究によって効果に関する見解が大きく変更される可能性は低いと考えています。