| 届出番号 | F23 |

| 商品名 | 糖や脂肪の吸収を抑える小さな新あさひ豆腐 |

| 届出者名 | 旭松食品株式会社 |

| 届出日 | 2020/04/08 |

| 変更日 | – |

| 撤回日 | – |

| 販売中 | 販売休止中 |

| 食品の区分 | 加工食品(その他) |

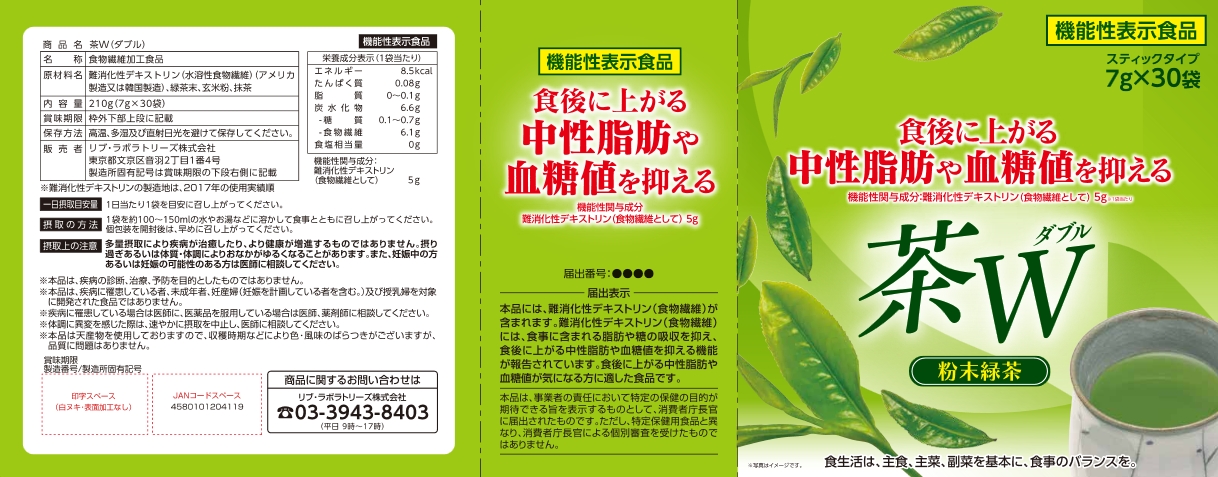

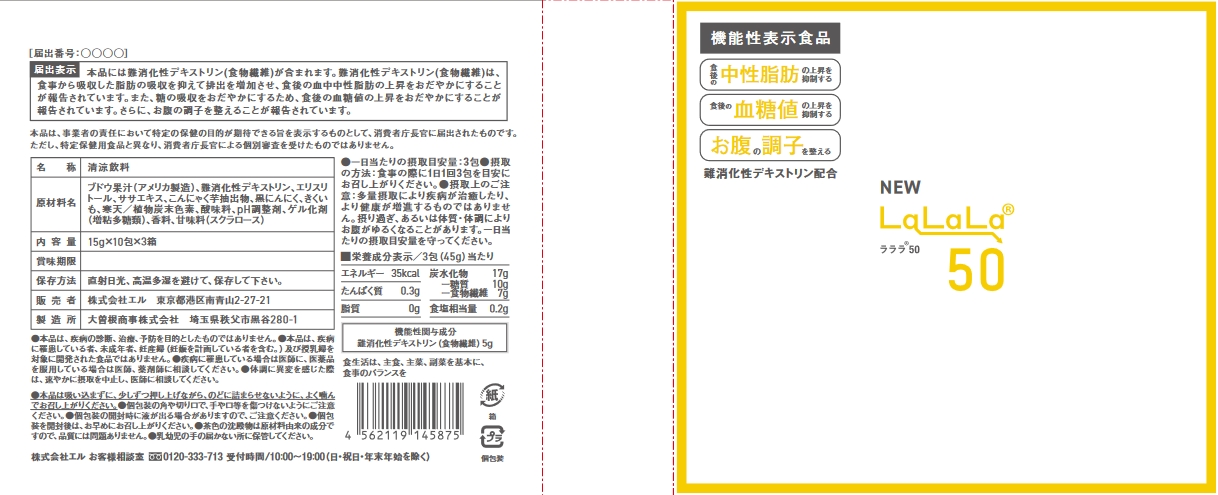

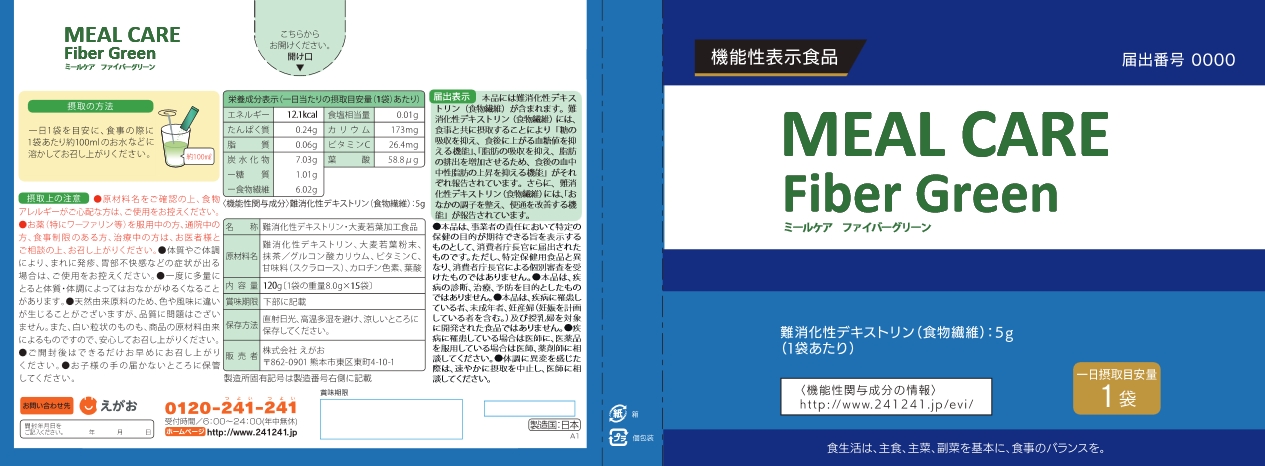

| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |

| 表示しようとする機能性 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、糖や脂肪の吸収を抑える効果があることが報告されています。 |

| 当該製品が想定する主な対象者 | 健常成人 |

| 一日当たりの摂取目安量 | 32グラム |

| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:難消化性デキストリン(食物繊維として) 含有量:5グラム |

| 保存の方法 | 直射日光と湿気を避け、涼しい場所に保存してください |

| 摂取の方法 | 加熱調理後、食事と共にお召し上がりください。難消化性デキストリン(食物繊維)は煮汁に含まれておりますので、煮汁を含めて1食分としてお召し上がりください。 |

| 摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |

| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |

| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42001090160102 |

安全性に関する基本情報

安全性の評価方法

■既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。

当該製品の安全性に関する届出者の評価

【食経験】

難消化性デキストリンは、特定保健用食品の関与成分として数多くの商品で使用実績がある。本品と同程度の難消化性デキストリンを含む粉末飲料が特定保健用食品として複数許可されており、最初の許可は1998年5月であった。本品に用いている難消化性デキストリンもこれらと同等と考えられるため、食経験は十分にあると判断した。また、難消化性デキストリンを過剰摂取した場合に、下痢を誘発することが知られているため、摂取する上での注意事項として「食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。」とパッケージ上に記載することとする。

【既存情報の調査】

難消化性デキストリンを含有する粉末飲料を用いたヒト試験において安全性上懸念となる報告はなかった。なお、単回摂取試験において、難消化性デキストリン(食物繊維として)を1.4 g/kg体重(体重50 kgの人の場合、70 g)摂取すると下痢を発症するとの報告があったが、本品の摂取量(食物繊維として5g)では問題ないと考えられる。

機能性に関する基本情報

機能性の評価方法

■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。

当該製品の機能性に関する届出者の評価

1.食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能

ア.標題

「難消化性デキストリン(食物繊維)」の脂肪の吸収抑制作用に関するメタアナリシスを含むシステマティックレビュー

イ.目的

健常成人および血中中性脂肪がやや高めの成人を対象として、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較し、脂肪の吸収抑制作用を示すかを、メタアナリシスを含むシステマティックレビューで検証する。

ウ.背景

現在、食生活の欧米化や慢性的な運動不足などにより、我が国におけるメタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の患者数が増加している。近年、生活習慣病の1つとして、食後に血中中性脂肪値の高い状態が長時間継続する食後高脂血症が動脈硬化症や冠動脈疾患の発症を早めるリスク因子であることが明らかとなってきたため、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する食品素材が注目されている。

難消化性デキストリンは様々な食品に利用されており、ヒトで食事から摂取した脂肪の吸収を抑制して食後血中中性脂肪値の上昇抑制作用を有することが報告されているが、これまでに難消化性デキストリンの脂肪の吸収抑制作用について、メタアナリシスで検証した報告はなかった。

エ.レビュー対象とした研究の特性

健常成人および血中中性脂肪がやや高めの成人を対象として、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較し、脂肪吸収抑制作用を示すかを検証するために、ランダム化比較試験を網羅的に検索した。国内外のデータベースで2019年1月22日と2月5日に検索を行い、検索日以前に発表された文献を集めたところ、条件を満たした文献は9報であった。

オ.主な結果

評価対象9研究において、難消化性デキストリンの単回摂取は、プラセボの単回摂取と比較して、「食後血中中性脂肪値曲線下面積(AUC0-6h)」の有意な低下が認められた。また、一般にAUCは吸収量を測定する指標として用いられることから、難消化性デキストリンの単回摂取は、脂肪の吸収を抑制することが期待できると考えられた。脂肪の吸収抑制作用が認められた6研究の難消化性デキストリン(食物繊維として)1回摂取量は5~5.2 gで、うち5研究が5 gであったことから、難消化性デキストリン(食物繊維として)5 gを食事とともに摂取すると、脂肪の吸収を抑制すると考えられた。なお、健常成人のみにおいても同様の効果が確認された。

カ.科学的根拠の質

評価対象研究において、試験デザインにおけるバイアスが認められた。また、肯定的な結果よりも否定的な結果が公表されにくいという出版バイアスの存在も否定されなかったが、いずれも結果への影響は低いと考えられ、エビデンス総体は強(A)と判断された。ただし、交絡因子の影響等について、さらなる研究が必要と考えられた。

2.食事から摂取した糖質の吸収を抑える機能

ア.標題

「難消化性デキストリン(食物繊維)」の糖質の吸収抑制作用に関するメタアナリシスを含むシステマティックレビュー

イ.目的

健常成人(血糖値が境界型の者を含む)を対象として、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較し、糖質の吸収抑制作用を示すかを、メタアナリシスを含むシステマティックレビューで検証する。

ウ.背景

現在、糖尿病患者数の増加は、超高齢社会を迎えた日本において極めて深刻な問題のひとつとなっている。糖尿病に罹患しないためには、食事療法などにより食後血糖値をコントロールすることが非常に重要であることから、食事から摂取した糖質の吸収を抑制し食後血糖値の上昇を抑制する食品素材が注目されている。

難消化性デキストリンは様々な食品に利用されており、ヒトで食事から摂取した糖質の吸収を抑制して食後血糖上昇抑制作用を有することが報告されているが、これまでに難消化性デキストリンの糖質の吸収抑制作用について、メタアナリシスで検証した報告はなかった。

エ.レビュー対象とした研究の特性

健常成人(血糖値が境界型の者を含む)を対象とし、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して、糖質の吸収抑制作用を示すかを検証するため、ランダム化比較試験を網羅的に検索した。国内外のデータベースを使用して2019年2月5日と2月8日に検索を行い、検索日以前に発表された文献を集めたところ、条件を満たした文献は24報であった。

オ.主な結果

評価対象24研究において、難消化性デキストリンの単回摂取は、プラセボの単回摂取と比較して、「食後血糖値曲線下面積(AUC0-2h)」の有意な低下が認められた。また、一般にAUCは吸収量を測定する指標として用いられることから、難消化性デキストリンの単回摂取は、糖質の吸収を抑制することが期待できると考えられた。糖質の吸収抑制作用が認められた20研究の難消化性デキストリン(食物繊維として)1回摂取量は4.4~9.8 gで、うち9研究が5 gであったことから、難消化性デキストリン(食物繊維として)5 gを食事とともに摂取すると、糖質の吸収を抑制すると考えられた。

カ.科学的根拠の質

評価対象研究において、試験デザインにおけるバイアスが認められた。また、肯定的な結果よりも否定的な結果が公表されにくいという出版バイアスの存在も否定されなかったが、いずれも結果への影響は低いと考えられ、エビデンス総体は強(A)と判断された。ただし、交絡因子等の影響について、さらなる研究が必要と考えられた。