薬機法は、美容や健康、医療にかかわるビジネスをしている人にとって理解の欠かせない法律です。

ここでは簡単にわかりやすく基本を解説します。

⇒無料PDFプレゼント「薬機法OK・NG表現がわかる具体例集148個」

薬機法とは?読み方・正式名称は?

薬機法の読み方は「やっきほう」です。正式名称は「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

薬機法の他に、「医薬品医療機器等法」などの略称もあります。

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品などにかんする製造・販売・広告などのルールについて定めた法律です。

薬機法の目的

薬機法の目的は、医薬品等の品質、有効性、安全性の確保と、保健衛生の向上を図ることです。

第1条に以下のように書かれています。

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

薬機法と薬事法の違い

薬機法は、以前「薬事法」という名称でした。2014年に改正法が施行され、名称が変更になりました。

主な変更点は以下の点です。

・医薬品等の安全対策強化

・医療機器の特性を踏まえた規制を構築

・再生医療等製品を新たに定義し、規制を構築

iPS細胞等の再生医療の研究と実用化が進んできたため、「再生医療等製品」が追加されました。

薬機法の規制対象

薬機法の主な規制対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。

| 規制対象 | 具体的な品目 |

| 医薬品 | 医療用医薬品市販薬(要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類医薬品)) |

| 医薬部外品 | うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等 |

| 化粧品 | 一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等 |

| 医療機器 | ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置、メス(クラスⅠ~Ⅳ) |

| 体外診断用医薬品 | 血液学的検査薬等 |

| 再生医療等製品 | 細胞加工製品(例:心筋の細胞シート等)遺伝子治療用製品(例:欠損した遺伝子を人の体内に投与するもの) |

各規制対象の定義を確認します。

医薬品

医薬品の定義は、薬機法第2条第1項に書かれてあります。

「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

(1)日本薬局方に収められている物

(2)人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの

(3)人または動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの

医薬部外品

医薬部外品の定義は、薬機法第2条第2項に書かれてあります。

「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。

(1)次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

ロ あせも、ただれ等の防止

ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛(2)人または動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

(3)前項第二号または第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

※(3)の「前項第二号または第三号」とは、医薬品の定義に書かれてある(2)(3)の内容。

化粧品

化粧品の定義は、薬機法第2条第3項に書かれてあります。

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、

身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

医療機器

医療機器の定義は、薬機法第2条第4項に書かれてあります。

「医療機器」とは、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、

または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品の定義は、薬機法第2条第14項に書かれてあります。

「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。

再生医療等製品

再生医療等製品の定義は、薬機法第2条第9項に書かれてあります。

「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。

(1)次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人または動物の細胞に培養その他の加工を施したもの

イ 人または動物の身体の構造または機能の再建、修復または形成

ロ 人または動物の疾病の治療または予防(2)人または動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人または動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの

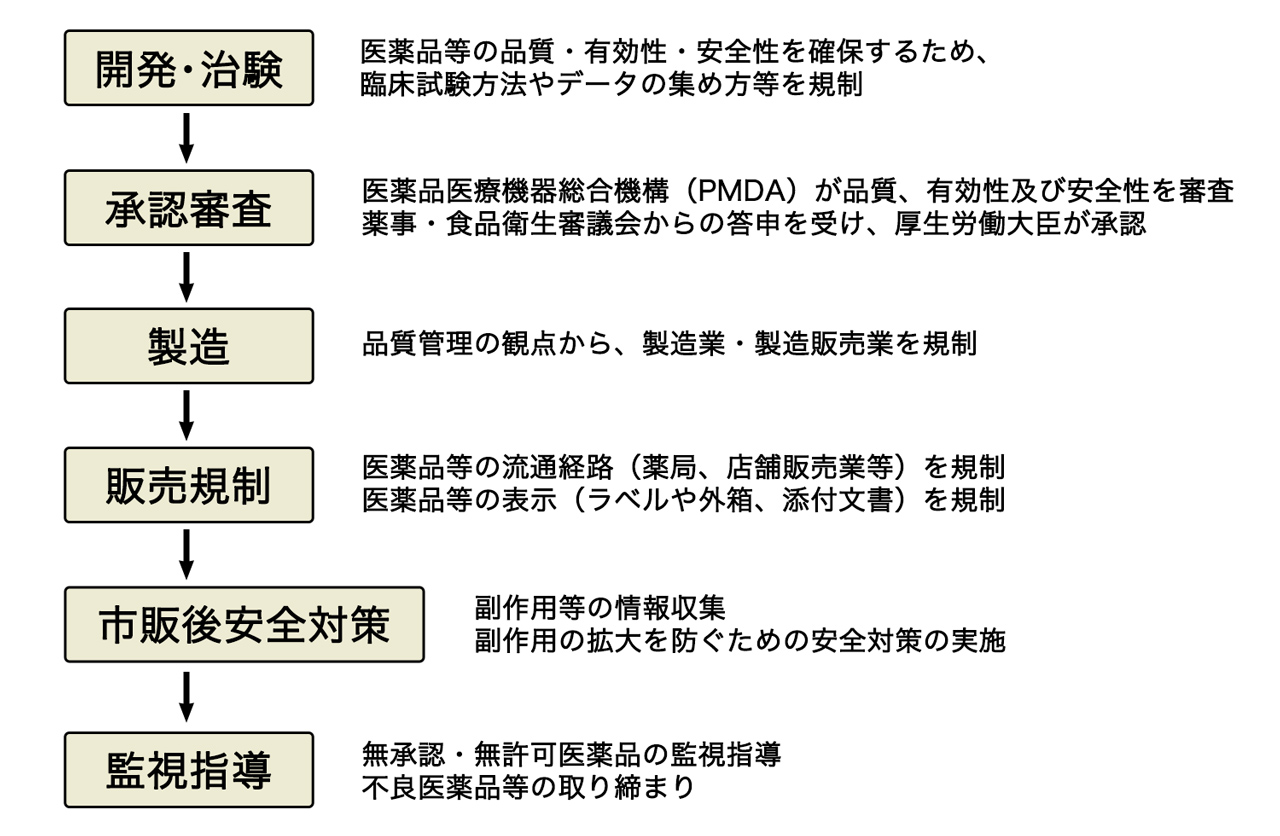

薬機法の規制体系

医薬品・医療機器などは、効能効果と副作用を持っているため、品質・有効性・安全性の確保が必要です。

そのため、薬機法は「開発」「承認」「製造」「流通」「使用」の各段階で必要な規制を行っています。

薬機法の主な規制内容

主な規制内容としては以下があります。

・医薬品等の製造・販売の規制(許可・登録制)

・医薬品等の取扱い

・医薬品等の広告規制

医薬品等の製造・販売の規制

医薬品等の製造・販売を業として行う場合、薬機法に基づく許可や登録を受ける必要があります。

許可制や登録制の対象は次のとおりです。

許可制の対象

・薬局の開設(第4条第1項)

・医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業(第12条第1項)

・医薬品、医薬部外品、化粧品の製造業(第13条第1項)

・医療機器、体外診断用医薬品の製造販売業(第23条の2第1項)

・再生医療等製品の製造販売業(第23条の20第1項)

・再生医療等製品の製造業(第23条の22第1項)

・医薬品の販売業(第24条第1項)

・高度管理医療機器等の販売業及び貸与業(第39条第1項)

・医療機器の修理業(第40条の2第1項)

・再生医療等製品の販売業(第40条の5第1項)

登録制の対象

・医療機器、体外診断用医薬品の製造業(第23条の2の3第1項)

医薬品等の取扱い

医薬品等の販売や表示についても薬機法で規制が設けられています。

主なものを紹介します。

<医薬品>

・処方箋医薬品の販売(第49条第1項)

・直接の容器等の記載事項(第50条、第51条)

・違反する医薬品の販売、授与等の禁止(第55条)

・違反する医薬品の販売、製造等の禁止(第56条)

<医薬部外品>

・直接の容器等の記載事項(第59条)

<化粧品>

・直接の容器等の記載事項(第61条)

<医療機器>

・直接の容器等の記載事項(第63条)

<再生医療等製品>

・直接の容器等の記載事項(第65条の2)

医薬品等の広告規制

薬機法の広告とは?

薬機法の広告にどんなものが該当するのかについてですが、厚生労働省から要件が3つ示されています。

・ 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること

・ 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

・ 一般人が認知できる状態であること

これらすべてを満たした場合に広告となります。

広告規制の対象者

薬機法の広告規制の対象者は、条文に「何人も」とあるようにすべての人です。

つまりメーカーや販売企業だけでなく、広告代理店・Webメディア運営企業・テレビ・新聞・アフィリエイター・インフルエンサーなども対象になるということです。

禁止している広告

禁止している広告の内容については薬機法第66条〜第68条に定められています。各条文の内容は以下のとおりです。

◯虚偽・誇大広告等の禁止(第66条)

医薬品等の名称、製造方法、効能効果、性能に関して、虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布を禁止しています。

◯特定疾病用の医薬品等の広告の制限(第67条)

医師等の指導下で使用されるべき、がん等の特定疾病用の医薬品等に関して、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限しています。

◯承認前の医薬品等の広告の禁止(第68条)

未承認医薬品等の名称、製造方法、効能効果、性能に関する広告を禁止しています。

違反広告の判断基準

どんな広告が薬機法違反になるのかについては、「医薬品等適正広告基準」で厚生労働省から指針が示されています。

内容としては例えば、以下のようなことが書かれています。

・効能効果・用法用量等について、承認範囲を超える表現の禁止

・効能効果・用法用量等について、事実誤認のおそれのある表現の禁止

・効能効果や安全性について、保証する表現の禁止

・効能効果や安全性について、最大級の表現等の禁止

・本来の効能効果等と認められない、または誤認のおそれのある表現の禁止

・医薬品等の過量消費または乱用助長を促す表現の禁止

・医薬関係者以外の一般人向けの医療用医薬品等の広告の禁止

・他社の製品の誹謗広告の制限

・医薬関係者等の推せんの禁止

薬機法と化粧品

薬機法の中でも一般の方々がかかわることが多いのが「化粧品」です。

化粧品は、表現できる効能効果の範囲(56個)が厚生労働省から示されています。

化粧品の広告を行う際は、この効能効果の範囲を逸脱しないように注意が必要です。

また、薬用化粧品は薬機法上の「医薬部外品」になるため、表現可能な範囲が異なる点にも注意してください。

薬機法と健康食品

健康食品やサプリメントも薬機法と関わることの多い商品ですが、条文には薬機法の対象であるとは書かれていません。

しかし、健康食品やサプリメントで医薬品的効能効果を表現すると、法律上「医薬品」と見なされ、薬機法の規制が及びます。

そのため、健康食品やサプリメントの販売や広告を行うときは、薬機法に注意が必要です。

薬機法の管轄

薬機法の管轄は、厚生労働省です。

また、薬機法と一緒に取り上げられることの多い景品表示法の管轄は、消費者庁です。

薬機法違反の罰則・罰金

薬機法に違反した場合、行政処分、課徴金納付命令、刑事罰を受ける可能性があります。

行政処分

行政処分の具体例としては以下があります。

◯医薬品等の廃棄・回収(第70条第1項)

薬機法に違反して販売された医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるように命じられる可能性があります。

◯品質管理または安全管理の改善命令・停止命令(第72条第1項)

品質管理または製造販売後安全管理の方法が、薬機法の定めた基準に適合しない場合、製造販売業者は、改善または、改善を行うまでの間その業務の全部もしくは一部の停止を命じられる可能性があります。

◯違反広告に係る措置命令(第72条の5第1項)

第66条第1項または第68条の規定に違反した場合、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項またはこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるように命じられる可能性があります。

◯承認の取消し(第74条の2第1項)

医薬品等が要件を満たさなくなった場合、承認を取り消される可能性があります。

◯製造販売の許可・登録の取消し(第75条、第75条の2)

医薬品等の製造販売業者・製造業者などが薬機法に違反した場合、許可・登録が取り消される可能性があります。

課徴金納付命令

第66条第1項(虚偽・誇大広告)の規定に違反する行為をした場合、課徴金納付命令を受ける可能性があります(第75条の5の2)。

課徴金の金額は、課徴金対象期間に取引をした対象商品の売上の4.5%です。

課徴金対象期間は、最長3年間。

課徴金の額が225万円未満であるときは、対象外となります。

また、課徴金対象行為に該当する事実を、事案発覚前に違反者が自主的に報告したときは50%減額されます。

刑事罰

薬機法に違反した場合、刑事罰を受ける可能性もあります。主な違反行為としてここでは、第84条、第85条、第86条に定められているものを紹介します。

| 条文 | 刑事罰の内容 | 違反行為 |

| 第84条 | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科 | 無許可の製造販売 |

| 第85条 | 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科 | 虚偽・誇大広告 承認前の医薬品等の広告 |

| 第86条 | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 無許可・無登録の製造 責任者や管理者の設置違反 特定疾病用の医薬品等の一般人への広告 |

薬機法違反の事例

薬機法違反は日々起こっています。大きなニュースにもなった違反事例をいくつか紹介します。

①虚偽誇大広告

高血圧治療薬の臨床研究で統計的有意差がないにもかかわらず、脳卒中等の発現率が低く見えるグラフを広告資材に用いたため、その行為が虚偽誇大広告に当たるとして、2015年6月に製薬会社は業務改善命令を受けました。

②製造管理・品質管理の基準違反

医薬品の製造管理及び品質管理の基準(GMP)に違反していたため、2021年3月ジェネリックメーカーは業務停止命令を受けました。

③未承認医薬品の広告

「肝臓疾患の予防に効果がある」などとうたって健康食品を販売していたことが、未承認医薬品の広告に当たるとして、2020年7月に健康食品通販会社社員、広告代理店の社長および従業員の合計6名が逮捕されました。

薬機法違反を防ぐための対策

1. 薬機法の内容や基準を理解する

自社と関係のあるところだけでも薬機法の条文を読んでみましょう。また、「医薬品等適正広告基準」などのガイドラインに目を通すようにしてください。

また、厚生労働省などが出す情報や日々のニュースも確認しましょう。

2. 勉強会の開催や社内教育資料の充実を図る

企業が行う広告宣伝活動は多岐にわたります。SNSなどで発信することも増え、法務部などの担当者がすべてを確認するのは難しいでしょう。

そのため、広告宣伝活動や制作などにかかわる担当者向けの勉強会を行うのもおすすめです。

また、日々の業務の中で確認できるように、社内教育資料として用意しておくのもいいでしょう。

3. 専門家の力を借りる

自社だけでは判断が難しい場合もあります。その場合は薬機法に詳しい専門家の判断を仰ぎ、違反行為が起こらないようにしましょう。

まとめ

薬機法は多くの人がかかわるものですが、理解するのが難しい法律です。今回の内容を参考にして、日々の薬機法にかかわる情報からさらに理解を深めてください。

コメント

コメント一覧 (8件)

はじめまして!

アロマについての記事が見つけられず、困っていました(><)

教えていただけるとありがたいです。

アロマについては、こちらの記事をご確認下さい。

https://yakujihou-marketing.net/archives/257

初めまして。薬事法について無知なので、ご教示いただければ幸いです。

現在、ある化粧品(石鹸)製造メーカーから「当社の石鹸を御社の名前で製造販売しませんか」との話が有るのですが、当社は特段何も届出をしておりませんし、薬剤師の資格者や薬学を納めた者が居りません。このまま話を受けてしまうと法第12条から第14条や第17条などに違反することになると思うのですが、どうなのでしょうか?

化粧品の製造販売についてはこちらのページ( https://yakujihou-marketing.net/archives/737 )に詳しく手続きも書いてありますので、ご確認ください。

個人的に作った手作り石鹸などは販売しても問題ないのでしょうか。

石鹸はこちらを参考にして下さい。

https://yakujihou-marketing.net/archives/522

ある大手薬品会社から医療用の各種溶液を調整して小分けにする作業を受託する話があります。

薬機法上で注意する点はありますか?必要な資格はありますか?

当サイト上で、細かな事例に対する回答はできないため、無料メルマガに登録後、コンサルティングサービスなどをご利用ください。